“El alma es una luz

velada. Cuando se la abandona, se oscurece y se apaga; pero cuando se vierte

sobre ella el óleo santo del amor, se enciende como una lámpara inmortal”.

Édouard Schuré.

“Lee. Creas o no, pero lee. Y la vibración que encontrarás dentro despertará una respuesta en tu alma”.

Ha sido un fenómeno bastante frecuente que en el rechazo de las jóvenes generaciones, a los valores religiosos, espirituales, místicos y tambien culturales de occidente, hayan sido supravalorados aquellos procedentes del Oriente.

Ésta manera de proceder, aunque empezó con la generación romántica de finales del S.XVIII comienzos del XIX, continuando con la generación Beat de mediados del S.XX, llegó a su ápice en los años 60-70 del siglo pasado con el movimiento Hippy.

Las estampas del Sagrado Corazón de Jesus,

de la Virgen Maria y de los santos cristianos, fueron sustituidas en las decoraciones de dormitorios, cocinas y salones, por aquellas de Ganesha,

Buda, de Gaia -la Madre Tierra- o algún mandala tibetano. Y no es de extrañar, dado el agotamiento de unas normas de comportamiento, de unas actitudes, sumamente alejados de las necesidades de los que deseábamos una nueva espiritualidad, más acorde con los nuevos tiempos que nos ha tocado vivir.

Pero con el tiempo y despues de muchísimos Oooommm!, con profundos cambios en nuestras perspectivas vitales, hemos podido volver a mirar con nuevos ojos, nuestra propia tradición. El Maestro Eckhart, Jacob Boehme, Duns Scott, Giordano Bruno y tantos otros, empezaron a recuperar sus lugares en nuestras estanterias de libros espirituales, al lado de los Sankaras, Ibn Arabi, DT. Suzuki, Idries Shah, Ramana Maharshi o el Gita...

No sin sorpresas, descubrimos que tambien en Occidente, a pesar de la represión, de las persecuciones, de las hogueras, existía una vía mística, esotérica, tan profunda y auténtica como aquella que creíamos casi exclusiva de las frondosas y fértiles selvas de la península del indostán o de la cumbres del Himalaya. Y ya sin asombro, descubrimos algo que comenzábamos a intuir que el mensaje era exactamente el mismo en todas partes y desde el principio de los tiempos.

Aquel "Conócete a tí mismo y conocerás al universo y a los dioses" que coronaba el frontispicio del Templo de Apolo en Delfos, se expresará de mil maneras diferentes, en mil lenguas, paises y gentes también diferentes, pero siempre ha estado ahí, como la última y primera de las verdades.

Los lectores de éste blog, han podido en las últimas entradas, recorrer la vida y obra de personajes claves para la formación de nuestra peculiar manera de ver la última realidad, como Pitágoras, Ammonio Saccas, o el mismo Akhenaton el faraón "Hereje", todos ellos nos han traído una aproximación a nuestros orígenes, hoy daremos nuevo paso, acercándonos aún más, al primero - o uno de los primeros- de los grandes maestros de la humanidad: Thot-Hermes, más conocido como Hermes Trimegisto.

Hermes Trismegisto es el

nombre griego de un personaje mítico que se asoció a un sincretismo del dios

egipcio Dyehuty

(Thot en griego) y el dios heleno Hermes. Hermes Trismegisto significa en griego

'Hermes, el tres veces grande', Ἑρμῆς ὁ

Τρισμέγιστος. En latín es: Mercurius ter Maximus.

Hermes Trismegisto es

mencionado primordialmente en la literatura ocultista como el sabio egipcio,

paralelo al dios Thot,

también egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias

metafísicas que hoy es conocido como hermetismo. Para algunos pensadores

medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el

advenimiento del cristianismo. Se le han atribuido estudios de alquimia como la

Tabla de esmeralda —que fue traducida del latín al inglés por el mismísimo Isaac Newton— y

de filosofía, como el Corpus hermeticum. No obstante, debido a la carencia de

evidencias concluyentes sobre su existencia, el personaje histórico se ha ido construyendo

ficticiamente desde la Edad Media hasta la actualidad, sobre todo a partir del

resurgimiento del esoterismo.

Orígenes mitológicos

Según las creencias egipcias, los dioses habían gobernado en el Antiguo Egipto antes que los faraones, civilizándolos con sus enseñanzas. En ellas, el dios egipcio Thot era el dios de la sabiduría y el patrón de los magos. También era el guardián y escribiente de los registros que contenían el conocimiento de los dioses.

A este mitológico dios

egipcio, se le representa como un ser híbrido, hombre con cabeza de ibis,

coronado en ocasiones con un disco lunar. Considerado el dios de la

sabiduría teniendo autoridad sobre los demás dioses. Inventor de la escritura

en grabados o jeroglíficos, de los números, la música, las artes y las

ciencias. Dios del símbolo lunar y medidor del tiempo; encargado de prever el

futuro. Es el escribano sagrado, puesto que registra los acontecimientos de los

dioses. Como guardián del conocimiento, también es considerado como el dios que

maneja la vida y el destino de todos. Ayuda a los humanos al desarrollo de la

civilización y, a su vez, tiene el poder para resucitar a los muertos.

Al dios Thot se le atribuye

el mítico y sagrado libro de los antiguos egipcios, libro compuesto por

símbolos y jeroglíficos realizado en hojas o láminas de oro puro; el

conocido Libro de Thot. Escrito desde el comienzo de la civilización egipcia,

incluso antes de ser construidas las pirámides. Libro mudo por su escritura en

grabados o jeroglíficos y libro del conocimiento: “aquella cosa que da

conocimiento a todo lo demás”. En el Libro de Thot, cuenta la historia, se

podía encontrar condensado al universo entero desde el mundo material con todos

sus componentes, hasta el mundo intelectual y espiritual. Era ciencia y

espiritualidad, progreso y evolución de la vida. Era astrología y deseo de una

cultura por descubrir y explorar la vida; la vida más allá de lo aparente y

evidente.

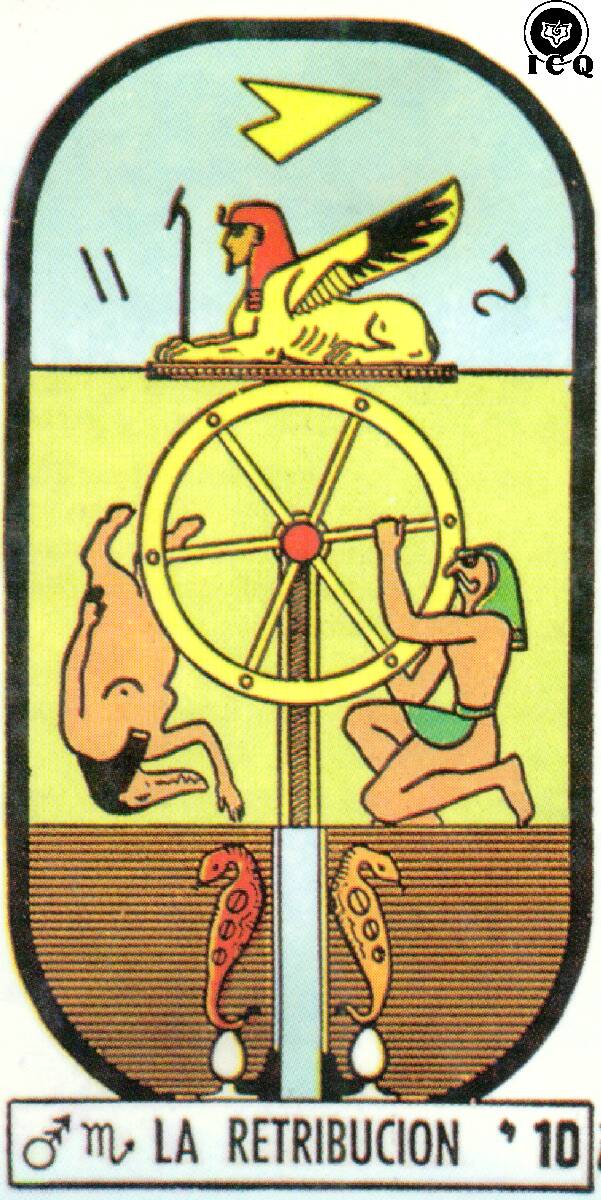

Muchos investigadores vinculan

el origen del Tarot o del Tarot Egipcio con el Libro de Thot. Esta asociación

probablemente se deba a los símbolos aparentemente encontrados en el Libro de

Thot y quizás a los temas relacionados con los diversos aspectos del espíritu

estudiados por los sacerdotes egipcios, ya que el libro de Thot se componía de

símbolos y jeroglíficos en los que se plasmaba la sabiduría del dios Thot en 78

láminas de oro puro con las figuras de los Arcanos mayores y menores. A pesar

de esta vinculación y su difusión, el Tarot Egipcio que conocemos son

creaciones de autores modernos y no de ilustraciones antiguas. Quien comenzó a

relacionar el origen del Tarot a la civilización egipcia, concretamente, al

famoso Libro de Thot fue el escritor Antoine Court de Gébelin. Court aseguraba

haber visto parte del texto egipcio original, expresando que su contenido no

era más que la descripción de los arcanos mayores del Tarot, llegando a afirmar

que el tarot de Marsella estaba basado en un Tarot, cuyas figuras no serían

otra cosa que las “páginas” del libro de Thot.

Como veíamos en otras

entradas del blog es este sistema de adivinación y autoconocimiento llamado

Tarot. Sistema que encierra un invaluable conocimiento y sabiduría sobre el

cosmos, la energía, la vida, la materia, la conciencia y sobre nosotros mismos;

nuestra esencia y desarrollo. Sabiduría oculta y manifiesta para todo aquel ser

que sepa buscar, para poder hallar; que sepa pedir para poderle conceder.

Clemente de Alejandría estimaba que los egipcios poseían cuarenta y dos escritos sagrados, que contenían todas las enseñanzas que poseían los sacerdotes egipcios.

Más tarde, varias de las

características de Thot se asociarían al Hermes de la mitología helenística,

incluyendo la autoría de los «cuarenta y dos textos». Este sincretismo no fue

practicado por los griegos, sino que en el primer o segundo siglo de la era

cristiana, se le comenzó a llamar a esta fusión «Hermes Trismegisto»,

probablemente por cristianos que tenían noticia de los textos egipcios. No

obstante, en algún momento la ambigua noción de divinidad se transformó en la

de un personaje histórico de los tiempos iniciales de la civilización

occidental, al cual además se le atribuyeron otros escritos filosóficos.

Siegfried Morenz ha

sugerido en Religión de Egipto: «La referencia a la autoría de Tot [...] se

basa en la antigua tradición, y la cifra de cuarenta y dos probablemente se

debe al número de nomos de Egipto, y, por tanto, pretende transmitir el

concepto de integridad». Platón, en Timeo y Critias comentó que en el templo de la diosa Neit en Sais, había salas que

contenían registros históricos secretos de sus doctrinas que tenían hasta una

antigüedad de 9000 años. A la

identificación entre Thot y Hermes en la figura de Hermes Trismegisto ha de

añadirse otra posterior, de carácter esotérico, por la cual Hermes Trismegisto

es también Abraham, el patriarca hebreo, que habría comenzado dos tradiciones:

una solar, pública, recogida en el Antiguo Testamento y otra privada,

trasmitida de maestro a discípulo, accesible en el Corpus hermeticum.

También hay quienes

consideran que se trata de Melquisedec el llamado sabio de Salem

(posteriormente Jerusalén) quien también fue conocido y reverenciado en Egipto

y que fue mencionado en los escritos bíblicos como un Sacerdote del Altísimo y

que no tuvo principio ni fin y que el mismo Abraham le reverenciaba y le pagaba

diezmo por lo que se presume que fue un personaje muy importante.

La literatura hermética

La llamada «literatura hermética» es en cierto modo, un conjunto de papiros que contenían hechizos y procedimientos de inducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina, se describe el arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas, con la ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar y profetizar. En otros papiros, existen varias recetas para la construcción de este tipo de imágenes y detalladas explicaciones acerca de cómo animarlas (dotarlas de alma) ahuecándolas para poder introducir en ellas un nombre grabado en una hoja de oro, momento esencial del proceso.

No obstante, no se queda

ahí la literatura atribuida a esta figura mitológica. Los escritos herméticos,

en general, dan cuenta de un determinado enfoque acerca de las leyes del

universo. En el Asclepio se nos habla constantemente de Dios, a

quien se llama "El Todo Bueno", para describirnos las leyes del

Universo.

Por ejemplo, en el pasaje número veinte del Asclepio, Dios es expresado como la inconcebible Unidad que constituye el Universo. Una unidad, cuya característica esencial es que posee naturaleza masculina y femenina al tiempo. Esta característica se la otorgará Dios a su vez, por reflejo, a todas sus criaturas. En el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo "es" todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial, son para Hermes partes que actúan dentro de Dios. Pero sólo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el Todo Bueno.

Por ejemplo, en el pasaje número veinte del Asclepio, Dios es expresado como la inconcebible Unidad que constituye el Universo. Una unidad, cuya característica esencial es que posee naturaleza masculina y femenina al tiempo. Esta característica se la otorgará Dios a su vez, por reflejo, a todas sus criaturas. En el Asclepio, como decíamos, la figura de Dios no tiene la consideración de quien ha hecho todas las cosas, sino que Dios mismo "es" todas las cosas. Todos los seres vivos, todo lo material e inmaterial, son para Hermes partes que actúan dentro de Dios. Pero sólo los humanos somos un reflejo exacto de Dios, el Todo Bueno.

También nos habla Hermes

del Tiempo. De acuerdo con el Asclepio,

parágrafo 27, el Mundo es el receptáculo del Tiempo, que mantiene la vida en su

correr y agitar. El Tiempo por su lado respeta el Orden. Y el Orden y el Tiempo

provocan, por transformación, la renovación de todas las cosas que hay en el

Mundo. Recordemos que en esta obra, el propio Hermes aparece como un personaje

que dialoga con Asclepio, siendo que la conversación se sitúa en el antiguo

Egipto. Como curiosidad, añadiremos que en el Asclepio

habla Hermes de dioses que están en la Tierra. Al preguntarle Asclepio a Hermes

dónde están tales dioses, Hermes le responde que en una montaña de Libia y acto

seguido le cambia el tema. Esos dioses se irán finalmente, y dejarán a la

humanidad desasistida.

Entre los tratados

atribuidos a Hermes Trismegisto destaca el Corpus hermeticum.

El Corpus hermeticum es

una colección de 24 textos sagrados escritos en lengua griega que contienen los

principales axiomas y creencias de las tendencias herméticas. En ellos se trata

de temas como la naturaleza de lo divino, el surgimiento del Cosmos, la caída

del Hombre del paraíso, así como las nociones de Verdad, de Bien y de Belleza.

Contenido

Según la tradición, el

Corpus fue redactado por Hermes Trismegisto, originariamente una simple

transfiguración del dios egipcio Thot, pero que posteriormente fue tenido por un sabio que en

tiempos atávicos había fundado la alquimia y otras ciencias herméticas.

Estudiosos judíos y renacentistas como Marsilio

Ficino, lo consideraban contemporáneo de Moisés.

Las obras de Hermes

Trimegisto, que se denominaban con el nombre genérico de Hermética, tuvieron

una influencia muy importante en el desarrollo del mundo espiritual del

Renacimiento, particularmente en las obras de autores como Pico della Mirandola

y otros entusiastas de la alquimia y el neoplatonismo.

El Corpus comienza con la

revelación de Poimandres, el pastor de hombres (uno de

los epítetos del dios de los gnósticos y los neoplatonistas), a Hermes

Trismegisto durante el sueño.

Los textos afirmaban ser

meras traducciones griegas de originales egipcios, si bien estudios filológicos

modernos, como los de Caubabon y Yates, apuntan a una redacción griega original

que surgió probablemente entre los siglos II y III de nuestra era. Fueron

ampliamente leídos en los últimos siglos de la Antigüedad clásica y algunas

sectas religiosas, como la de los harranitas (que tomaron el nombre de

sabeos tras la conquista islámica), los adaptaron como libros canónicos. Aunque

su uso fue decayendo con la cristianización del Imperio romano, todavía en el

siglo V San Agustín de Hipona argumentaba contra los textos.

El Corpus hermeticum fue

recuperado por Cosme de Médici en 1463, que adquirió un manuscrito bizantino

que contenía los primeros XIV libros, los cuales fueron traducidos ese mismo

año al latín por el humanista florentino Marsilio

Ficino. En 1471, gracias a la imprenta se publicaría la primera

versión impresa.

La estructura del Corpus

es la siguiente:

CORPUS HERMETICUM

(tratados I–XIV, XVI–XVIII)

Tratado I. De Hermes

Trimegisto: Poimandres.

Tratado IIA. De Hermes a

Tat: discurso universal (tratado perdido).

Tratado IIB. (Título

perdido. Falta el comienzo del tratado y el título; según Estobeo era De

Hermes: de los discursos a Asclepio. Tema: el movimiento. Denominaciones de

dios).

Tratado III. De Hermes:

discurso sagrado.

Tratado IV. De Hermes a

Tat: la crátera o la Unidad.

Tratado V. De Hermes a

Tat, su hijo: que dios es invisible y, a la vez, muy evidente.

Tratado VI. Que el bien

sólo es en dios y en ningún otro.

Tratado VII. Que la

ignorancia de dios es el mayor mal entre los hombres.

Tratado VIII. Que ningún

ser perece, sino que equívocamente se denomina destrucción y muerte a lo que no

es sino cambio.

Tratado IX. En torno al pensar

y al sentir [Que sólo en dios y en ningún otro existe lo Bello y lo Bueno].

Tratado X. De Hermes

Trimegisto: la llave.

Tratado XI. El pensamiento

a Hermes.

Tratado XII. De Hermes

Trimegisto a Tat: el pensamiento común.

Tratado XIII. De Hermes

Trimegisto a su hijo Tat: discurso secreto de la montaña, en torno a la

regeneración y al voto de silencio.

Tratado XIV. De Hermes

Trimegisto a Asclepio.

Tratado XVI. De Asclepio

al rey Amón: definiciones.

Tratado XVII. (Lo

incorpóreo).

Tratado XVIII. Sobre cómo

el alma es obstaculizada por las afecciones del cuerpo.

Anexo del códice VI Nag Hammadi. La Ogdóada

y la Enéada.

Se le atribuye también la

redacción de la Tabla de esmeralda,

que fue considerado por los alquimistas, el libro fundacional de la alquimia. Otras de sus obras más destacadas serían el Kybalión

(en el cual se expresan de forma sintética las leyes del Universo), ciertos libros de poemas y el "Salida del alma hacia la luz del día", también conocido como «Libro de los muertos», una serie de conjuros que guían el alma del difunto por el más allá después de la muerte.

por haberse encontrado ejemplares de él dentro de los sarcófagos de algunos destacados personajes egipcios y tambien esculpidos aunque sólo en las paredes de la pirámide del faraón Teti I

.

que fue considerado por los alquimistas, el libro fundacional de la alquimia. Otras de sus obras más destacadas serían el Kybalión

(en el cual se expresan de forma sintética las leyes del Universo), ciertos libros de poemas y el "Salida del alma hacia la luz del día", también conocido como «Libro de los muertos», una serie de conjuros que guían el alma del difunto por el más allá después de la muerte.

por haberse encontrado ejemplares de él dentro de los sarcófagos de algunos destacados personajes egipcios y tambien esculpidos aunque sólo en las paredes de la pirámide del faraón Teti I

.

Resurgimiento medieval

Durante la Edad Media y el

Renacimiento los escritos atribuidos a Hermes Trismegisto, conocidos como

Hermetica, gozaban de gran crédito y eran populares entre los alquimistas. La

tradición hermética, por lo tanto, se asocia con la alquimia, la magia, la

astrología y otros temas relacionados. En los textos se distinguen dos

categorías: de «filosofía» y «técnica» hermética. La primera se ocupa

principalmente de la argumentación teórica sobre la que se sostiene el

pensamiento mágico y la segunda trata sobre su aplicación práctica. Entre otros

temas, hay hechizos para proteger los objetos por «arte de magia», de ahí el

origen de la expresión «sellado herméticamente».

El erudito clásico Isaac

Casaubon, en De rebus sacris et ecclesiaticis exercitiones XVI (1614),

mostró por el tipo de caracteres griegos que los textos escritos tradicionalmente en la noche de los tiempos, eran en realidad más recientes: la mayor parte del Corpus hermeticum «filosófico» puede ser de una fecha alrededor del año 300. Sin embargo, fueron descubiertos en el siglo XVII errores de la datación de Casaubon por el estudioso Ralph Cudworth, que argumentó que la denuncia de falsificación sólo puede aplicarse a tres de los diecisiete tratados contenidos en el Corpus hermeticum. Además, Cudworth señaló que los textos eran una formulación tardía de una tradición anterior, posiblemente oral. Según Cudworth, el texto debe considerarse como un término ad quem, y no a quo, es decir, que el texto es el fruto de una tradición anterior y no su origen, como podría hacer pensar Casaubon.

mostró por el tipo de caracteres griegos que los textos escritos tradicionalmente en la noche de los tiempos, eran en realidad más recientes: la mayor parte del Corpus hermeticum «filosófico» puede ser de una fecha alrededor del año 300. Sin embargo, fueron descubiertos en el siglo XVII errores de la datación de Casaubon por el estudioso Ralph Cudworth, que argumentó que la denuncia de falsificación sólo puede aplicarse a tres de los diecisiete tratados contenidos en el Corpus hermeticum. Además, Cudworth señaló que los textos eran una formulación tardía de una tradición anterior, posiblemente oral. Según Cudworth, el texto debe considerarse como un término ad quem, y no a quo, es decir, que el texto es el fruto de una tradición anterior y no su origen, como podría hacer pensar Casaubon.

La tradición cristiana

medieval lo veneró como protector y guía de los hermetistas, que practicaban

las artes de la alquimia, la magia y la astrología.

La tradición islámica

Antoine

Faivre ha señalado que Hermes Trismegisto tiene un lugar en la

tradición islámica, aunque el nombre de Hermes no aparece en el Corán.

Hagiógrafos y cronistas de los primeros siglos de la Hégira islámica

identificaron a Hermes Trismegisto con Idris, el nabi de las suras 19, 57,

21, 85, a quien los musulmanes también identifican con Enoc.

Según Antoine Faivre, a

Idris-Hermes se le llama Hermes Trismegisto porque fue triple: el primero, comparable

a Thot, era un

«héroe civilizador», un iniciador en los misterios de la ciencia divina y la

sabiduría que anima el mundo, que grabó los principios de esta ciencia sagrada

en jeroglíficos. El segundo Hermes, el de Babilonia, fue el iniciador de

Pitágoras. El tercer Hermes fue el primer maestro de la alquimia. «Un profeta

sin rostro», escribe el islamista Pierre Lory, «Hermes no posee características

concretas, o diferentes a este respecto de la mayoría de las grandes figuras de

la Biblia y el Corán».

Resurgimiento moderno

Los ocultistas modernos sugieren que algunos de estos textos pueden tener su origen en el Antiguo Egipto, y que «los cuarenta y dos textos esenciales», que contenían lo fundamental de sus creencias religiosas y su filosofía de la vida siguen escondiendo un conocimiento secreto.

Bases del pensamiento hermético

Toda la filosofía hermética se basa en siete principios: el principio del Mentalismo, el principio de Correspondencia, el principio de Vibración, el principio de Polaridad, el principio del Ritmo, el principio de Causa y Efecto, el principio de Generación.

Os ofrezco a continuación el primero de una serie de videos sobre el hermetismo que me han parecido excelentes para explicar de forma sencilla pero con un cierto detalle, la complejidad del tema del que estamos hablando.

En éste primer video se habla sobre todo de la figura de Hermes desde diversas perspectivas, en los siguientes se irán explicando los siete principios o Leyes Fundamentales.

1

La doctrina hermética es

sin duda la corriente esotérica que más ha influido en el esoterismo

occidental. Sus textos han sido estudiados por los filósofos a través del

tiempo, como Filón de Alejandría, Anaxágoras, Platón en la Grecia antigua; hizo

su aporte al cristianismo primitivo así San Agustín hace referencia de ella en

De Civitate Dei, e influyó en otros escritores cristianos como Boecio,

Lactancio, Origenes, Dionisio, Juan de Scotto para el desarrollo del Esoterismo

Cristiano. Igualmente entre los Hermetistas Arabes se encuentran: Jabir Ibn

Hayyan, Al Razi y en un texto corto del hermetismo llamado La Tabla Esmeralda,

en la cual se expresan principios naturales y filosóficos, expone las leyes que

rigen los cambios en la naturaleza y constituye un verdadero breviario de

alquimia. En la Edad Media el Hermetismo influyó en filósofos como Paracelso,

Raymundo Lulio, Maimonides.

El Hermetismo es la ciencia de la naturaleza oculta en los jeroglíficos y símbolos del antiguo Egipto. Es la investigación del principio de la vida, es la ciencia de las propiedades ocultas, de las virtudes escondidas y de las relaciones que se establecen entre los tres reinos en el mundo. Estos reinos dejan aparecer entre sí afinidades y rechazos: plantas, minerales y animales entretejen con los astros lazos que permiten la aprehensión de cadenas o de series susceptibles de comprender los secretos de la naturaleza.. Es la reproducción por el hombre del fuego natural y divino que crea y genera los seres. Para esta comprensión no obstante se requiere una iniciación previa, ya que en efecto entre el mundo sideral investido por la voluntad divina, el hombre y la naturaleza, se establecen una serie de relaciones, que por si sola la razón es impotente para expresar.

Como ha venido sucediendo

en las últimas entradas de éste blog, prefiero recoger las palabras de

estudiosos mucho mejor capacitados para exponer determinados temas. Limitarme a

decir –como hacen los “entendidos oficiales”- que Thot-Hermes es un personaje

mítico – aún siendo probablemente la estricta verdad- añade poco al

conocimiento del lector interesado. Opino que trasladar al personaje a la materialidad,

aunque sea en el plano imaginativo, o desde la intuición de quienes hayan

alcanzado un nivel superior de percepción, aportará mucho más al conocimiento,

convencido como estoy, de que éste no se consigue tan sólo con la utilización

de la razón lógica –imprecindible sí, pero insuficiente-, sino también, con el

concurso de la imaginación, la intuición, los sentimientos y las emociones,

especialmente, si las imágenes transmitidas tienen como complemento añadido la

intención y un profundo contenido moral –de la de verdad: solidaridad,

fraternidad, amor al prójimo- y de belleza.

Por ello, en ésta ocasión

recurriré al auxilio de Édouard Schuré (1841-1929) un escritor francés,

nacido el 21 de enero de 1841 en Estrasburgo. Falleció en París el 7 de octubre

de 1929. Es escritor, filósofo y musicólogo, autor de novelas, de piezas de

teatro, de escritos históricos, poéticos y filosóficos. Se le conoce

mundialmente sobre todo por su obra Los Grandes Iniciados, en la que me he

basado. Nació en una familia protestante. Huérfano de madre a la edad de 5 años

y de padre a la edad de 14 años, vivió a continuación con su profesor de

Historia del instituto Jean Sturm hasta la edad de 20 años. Tras su

bachillerato, Édouard Schuré se inscribe en la Facultad de Derecho para

contentar a su abuelo materno que era el decano; pero esta disciplina lo aburre

considerablemente, por lo que pasa la mayoría de las tardes en la Facultad de

Letras con jóvenes estudiantes y artistas enamorados como él de la literatura y

el arte. Entre ellos su amigo músico Victor Nessler y el historiador Rudolf

Reuss. Tras terminar sus estudios de derecho, decide dedicarse a la poesía. En

1861, obtuvo sin embargo su licencia en derecho. Estudió a los filósofos con

gran interés, particularmente Descartes, Spinoza, Kant, Hegel, Schelling,

Fichte, Schopenhauer y Nietzsche. Intuitivamente atraído por los misterios antiguos,

leyó con gran intérés un libro que contiene una descripción detallada de los

Misterios de Eleusis, lo que le causó una gran impresión.

A la muerte de su abuelo,

heredó lo suficiente para vivir de sus posesiones e ingresos. Abandonó

rápidamente el derecho y se trasladó a Alemania con el fin de escribir una

historia de Lied que ya había emprendido bajo la dirección de uno sus

profesores del instituto, Albert Grün, un refugiado político alemán que lo

inició en la literatura alemana y en la filosofía de Hegel. Alsaciano, Edouard

Schuré posee una doble cultura lo que le da un espíritu abierto e incluso

universal que se ampliará aún más a raíz de su encuentro con Margarita Albana.

En 1866, Schuré está aún en Berlín, frecuenta asiduamente los salones

literarios que a ella le apasionan. El 18 de octubre de 1866, se casa con

Mathilde Nessler (1866-1922) y el matrimonio se establece en París. Publica su Historia

de Lied, lo que lo introduce en los círculos literarios. Se le recibe en los

salones de la Condesa de Agoult, donde conoce a Renan, Michelet, Taine y Jules

Ferry. Dirá de sí mismo, como lo destaca G. Jeanclaude en su obra sobre Schuré:

“Tres grandes personalidades actuaron de una manera soberana sobre mi vida: Richard

Wagner, Margarita Albana y Rudolf Steiner. Si pudiera investigar el

misterio de estas tres personalidades y hacer la síntesis, habría solucionado

el problema de mi vida“. Entre sus obras, podemos destacar: Historia del

drama musical; Ricardo Wagner: sus obras y sus ideas; Los grandes

iniciados; Jesús: el último gran iniciado; Rama y Moisés: el

ciclo ario y la misión de Israel; La Atlántida: Lemuria / Evolución

planetaria / Origen del hombre; La Evolución Divina y los Grandes Iniciados,

que podéis descargaros aquí:

http://itorlaabakaakad.bligoo.com.ve/media/users/12/608318/files/73373/Schure_Edouard_-_Los_Grandes_Iniciados.pdf

http://itorlaabakaakad.bligoo.com.ve/media/users/12/608318/files/73373/Schure_Edouard_-_Los_Grandes_Iniciados.pdf

Veamos que nos explica

sobre Hermes-Tot.

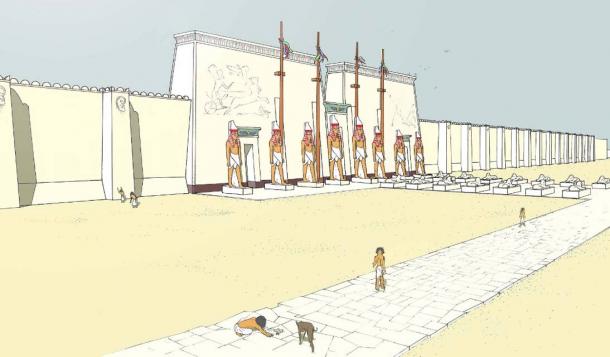

Frente a Babilonia, metrópoli tenebrosa del despotismo, Egipto fue en el mundo antiguo una verdadera ciudadela de la ciencia sagrada, una escuela para sus más ilustres profetas, un refugio y un laboratorio de las más nobles tradiciones de la Humanidad. Gracias a excavaciones inmensas, a trabajos admirables, el pueblo egipcio nos es hoy mejor conocido que ninguna de las civilizaciones que precedieron a la griega, porque nos vuelve a abrir su historia, escrita sobre páginas de piedra. (Champollion, L’Egypte sous les Pharaoro; Bunsen, Aegyptiscfae Alterthümer; Lepsius, Denlunaeler; Paul Pierret, Le livre des Morts; Francois Lenormant, Histoire des Peuples de l’Orient; Máspero, Histoire andenne des Peuples de l’Orient, etc.).

Se desentierran sus

monumentos, se descifran sus jeroglíficos, y sin embargo, nos falta aún

penetrar en el más profundo arcano de su pensamiento. Ese arcano es la doctrina

oculta de sus sacerdotes. Aquella doctrina, científicamente cultivada en los

templos, prudentemente velada bajo los misterios, nos muestra al mismo tiempo

el alma de Egipto, el secreto de su política, y su capital papel en la historia

universal.

Nuestros historiadores

hablan de los faraones en el mismo tono que de los déspotas de Nínive y de

Babilonia. Para ellos, Egipto es una monarquía absoluta y conquistadora como

Asiria, y no difiere de ésta más que porque aquélla duró algunos miles de años

más. ¿Sospechan ellos que en Asiria la monarquía aplastó al sacerdocio para

hacer de él un instrumento, mientras que en Egipto el sacerdocio disciplinó a

los reyes, no abdicó jamás ni aun en las peores épocas, arrojando del trono a

los déspotas, gobernando siempre a la nación; y eso por una superioridad

intelectual, por una sabiduría profunda y oculta, que ninguna corporación

educadora ha igualado jamás en ningún país ni tiempo?.

Veamos elsegundo de los videos que analiza el principio del Mentalismo:

Cuesta trabajo creerlo. Porque, bien lejos de deducir las innumerables consecuencias de ese hecho esencial, nuestros historiadores lo han entrevisto apenas, y parecen no concederle ninguna importancia. Sin embargo, no es preciso ser arqueólogo o lingüista para comprender que el odio implacable entre Asiria y Egipto procede que los dos pueblos representaban en el mundo dos principios opuestos, y que el pueblo egipcio debió su larga duración a una armazón religiosa y científica más fuerte que todas las revoluciones.

Veamos elsegundo de los videos que analiza el principio del Mentalismo:

Cuesta trabajo creerlo. Porque, bien lejos de deducir las innumerables consecuencias de ese hecho esencial, nuestros historiadores lo han entrevisto apenas, y parecen no concederle ninguna importancia. Sin embargo, no es preciso ser arqueólogo o lingüista para comprender que el odio implacable entre Asiria y Egipto procede que los dos pueblos representaban en el mundo dos principios opuestos, y que el pueblo egipcio debió su larga duración a una armazón religiosa y científica más fuerte que todas las revoluciones.

Desde la época aria, a

través del período turbulento que siguió a los tiempos védicos hasta la

conquista persa y la época alejandrina, es decir, durante un lapso de más de

cinco mil años, Egipto fue la fortaleza de las puras y altas doctrinas cuyo

conjunto constituye la ciencia de los principios y que pudiera llamarse la

ortodoxia esotérica de la antigüedad. Cincuenta dinastías pudieron sucederse y

el Nilo arrastrar sus aluviones sobre ciudades enteras; la invasión fenicia

pudo inundar el país y ser de él expulsada: en medio de los flujos y reflujos

de la historia, bajo la aparente idolatría de su politeísmo exterior, el Egipto

guardó el viejo fondo de su teogonía oculta y su organización sacerdotal. Ésta

resistió a los siglos, como la pirámide de Gizeh medio enterrada entre la

arena, pero intacta. Gracias a esa inmovilidad de esfinge que guarda su

secreto, a esa resistencia de granito, el Egipto llegó a ser el eje alrededor

del cual evolucionó el pensamiento religioso de la Humanidad al pasar de Asia a

Europa. La Judea, la Grecia, la Etruria, son otras tantas almas de vida que

formaron civilizaciones diversas. Pero, ¿De dónde extrajeron sus ideas madres,

sino de la reserva orgánica del viejo Egipto?.

Moisés y Orfeo crearon dos religiones opuestas y prodigiosas: la una por su austero monoteísmo, la otra por su politeísmo deslumbrador. Pero, ¿Dónde se moldeó su genio?. ¿Dónde encontró el uno la fuerza, la energía, la audacia de refundir un pueblo salvaje como se refunde el bronce en un horno, y dónde encontró el otro la magia de hacer hablar a los dioses como una lira armonizada con el alma de sus bárbaros embelesados?. — En los templos de Osiris, en la antigua Thebas, que los iniciados llamaban la ciudad del Sol o el Arca solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación.

Moisés y Orfeo crearon dos religiones opuestas y prodigiosas: la una por su austero monoteísmo, la otra por su politeísmo deslumbrador. Pero, ¿Dónde se moldeó su genio?. ¿Dónde encontró el uno la fuerza, la energía, la audacia de refundir un pueblo salvaje como se refunde el bronce en un horno, y dónde encontró el otro la magia de hacer hablar a los dioses como una lira armonizada con el alma de sus bárbaros embelesados?. — En los templos de Osiris, en la antigua Thebas, que los iniciados llamaban la ciudad del Sol o el Arca solar, porque contenía la síntesis de la ciencia divina y todos los secretos de la iniciación.

Todos los años, en el

solsticio de verano, cuando caen las lluvias torrenciales en la Abisinia, el

Nilo cambia de color y toma ese matiz de sangre de que habla la Biblia. El río

crece hasta el equinoccio de otoño, y sepulta bajo sus ondas el horizonte de

sus orillas. Pero, en pie sobre sus mesetas graníticas, bajo el sol que ciega,

los templos tallados en plena roca, las necrópolis, las portadas, las

pirámides, reflejan la majestad de sus ruinas en el Nilo convertido en mar.

Así, el sacerdote egipcio atravesó los siglos con su organización y sus

símbolos, arcanos impenetrables de su ciencia, en aquellas criptas y en

aquellas pirámides se elaboró la admirable doctrina del Verbo Luz, de la

Palabra Universal, que Moisés encerrará en su arca de oro, y cuya antorcha viva

será Cristo.

La verdad es inmutable en

sí misma, y sólo ella sobrevive a todo; pero cambia de moradas como de formas y

sus revelaciones son intermitentes. “La Luz de Osiris”, que en la antigüedad

iluminaba para los iniciados las profundidades de la naturaleza y las bóvedas

celestes, se ha extinguido para siempre en las criptas abandonadas. Se ha

realizado la palabra de Hermes a Asklepios: “¡Oh Egipto, Egipto!, sólo quedarán

de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras, y nada durará de ti más

que palabras grabadas en piedras”.

Sin embargo, un rayo de

aquel misterioso sol de los santuarios es lo que quisiéramos hacer revivir

siguiendo la vía secreta de la antigua iniciación egipcia, en cuanto lo permite

la intuición esotérica y la refracción de las edades.

Pero antes de entrar en el

templo, lancemos una ojeada sobre las grandes fases que atravesó el Egipto

antes del tiempo de los Hicsos.

Casi tan vieja como la

armazón de nuestros continentes, la primera civilización egipcia se remonta a

la antiquísima raza roja. (En una inscripción de la cuarta dinastía, se habla

de la esfinge como de un monumento cuyo origen se perdía en la noche de los

tiempos, y que había sido encontrado fortuitamente en el reinado de aquel

príncipe, enterrado bajo la arena del desierto, donde estaba olvidado después

de muchas generaciones. Véase Pr. Lenorman, Histoire d’Orient, II, 55. Y la

cuarta dinastía nos lleva a unos 4000 años antes de J. C. Júzguese por ese dato

cuál será la antigüedad de la Esfinge).

La esfinge colosal de

Gizeh, situada junto a la gran pirámide, es obra suya. En tiempos en que el

Delta (formado más tarde por los aluviones del Nilo) no existía aún, el animal

monstruoso y simbólico estaba ya tendido sobre su colina de granito, ante la

cadena de los montes líbicos, y miraba el mar romperse a sus pies, allí donde

se extiende hoy la arena del desierto. La esfinge, esa primera creación del

Egipto, se ha convertido en su símbolo principal, su marca distintiva. El más

antiguo sacerdocio humano la esculpió, imagen de la Naturaleza tranquila y

terrible en su misterio. Una cabeza de hombre sale de un cuerpo de toro con

garras de león, y repliega sus alas de águila a los costados.

Es la Isis terrestre, la Naturaleza en la unidad viviente de sus reinos. Porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que en la gran evolución, la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. En ese compuesto del toro, del león, del águila y del hombre están también encerrados los cuatro animales, de la visión de Ezequiel, representando cuatro elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta.

Es la Isis terrestre, la Naturaleza en la unidad viviente de sus reinos. Porque ya aquellos sacerdotes inmemoriales sabían y señalaban que en la gran evolución, la naturaleza humana emerge de la naturaleza animal. En ese compuesto del toro, del león, del águila y del hombre están también encerrados los cuatro animales, de la visión de Ezequiel, representando cuatro elementos constitutivos del microcosmos y del macrocosmos: el agua, la tierra, el aire y el fuego, base de la ciencia oculta.

Por esta razón, cuando los

iniciados vean el animal sagrado tendido en el pórtico de los templos o en el

fondo de las criptas, sentirán vivir aquel misterio en sí mismos y replegarán

en silencio las alas de su espíritu sobre la verdad interna. Porque antes de

Aedipo, sabrán que la clave del enigma de la esfinge es el hombre, el

microcosmos, el agente divino, que reúne en sí todos los elementos y todas las

fuerzas de la naturaleza.

La raza roja no ha dejado

otro testigo que la esfinge de Gizeh; prueba irrecusable de que había formulado

y resuelto a su manera el gran problema.

HERMES

La raza negra que sucedió a la raza roja austral en la dominación del mundo, hizo del alto Egipto su principal santuario. El nombre de Hermes Toth, ese misterioso y primer iniciador del Egipto en las doctrinas sagradas, se relaciona sin duda con una primera y pacífica mezcla de la raza blanca y de la raza negra en las regiones de la Etiopía y del alto Egipto, largo tiempo antes de la época aria. Hermes es un nombre genérico como Manú y Buddha pues designa a la vez a un hombre, a una casta y a un Dios. Como hombre, Hermes es el primero, el gran iniciador del Egipto; como casta, es el sacerdocio depositario de las tradiciones ocultas; como Dios, es el planeta Mercurio, asimilado con su esfera a una categoría de espíritus, de iniciadores divinos; en una palabra: Hermes preside a la región supraterrena de la iniciación celeste. En la economía espiritual del mundo, todas esas cosas están ligadas por secretas afinidades como por un hilo invisible. El nombre de Hermes es un talismán que las resume, un sonido mágico que las evoca. De ahí su prestigio. Los griegos, discípulos de los egipcios, le llamaron Hermes Trismegisto o tres veces grande, porque era considerado como rey, legislador y sacerdote. Él caracteriza a una época en que el sacerdocio, la magistratura y la monarquía se encontraban reunidos en un solo cuerpo gobernante. La cronología egipcia de Manetón llama a esa época el reino de los dioses. No había entonces ni papiros ni escritura fonética, pero la ideografía existía ya: la ciencia del sacerdocio estaba inscrita en jeroglíficos sobre las columnas y los muros de las criptas.

Veamos el tercer video dedicado a la importantísima Ley de Causa y Efecto:

Considerablemente aumentada,

pasó más tarde a las bibliotecas de los templos. Los egipcios atribuían a

Hermes cuarenta y dos libros sobre la ciencia oculta. El libro griego conocido

por el nombre de Hermes Trismegisto encierra ciertamente restos alterados, pero

infinitamente preciosos, de la antigua teogonía, que es como el fíat lux de

donde Moisés y Orfeo recibieron sus primeros rayos. La doctrina del Fuego

Principio y del Verbo Luz, encerrada en la Visión de Hermes, será como la

cúspide y el centro de la iniciación egipcia.

Veamos ahora algunas

supuestas notas biográficas elaboradas por la autora Josefina Maynadé a la que

ya nos hemos referido en algunas otras entradas del blog, de su obra:

“Hermes el maestro de

sabiduría” que podéis descargaros aquí:

https://arjunabarcelona.files.wordpress.com/2015/07/maynade-hermes-el-maestro-de-sabiduria.pdf

https://arjunabarcelona.files.wordpress.com/2015/07/maynade-hermes-el-maestro-de-sabiduria.pdf

“Pocos días después del

plenilunio que sigue al equinoccio de otoño, cuando tenían lugar las grandes

festividades religiosas de los Misterios, antes de abrir el alba, un hombre

alto y bien formado, de tersa y brillante piel rojiza, de pura sangre egipcia,

vestido a la manera de los ciudadanos acomodados de Menfis, llamaba a la puerta

trasera del Templo de Ptah, lugar habitado por la comunidad de sacerdotes qué

tenían a su cargo los oficios sagrados.

Vestía el aludido una

estrecha túnica de tela de algodón a rayas diagonales verdes y rojas, con

amplio mandil almidonado a pliegues, sujeto por un cinturón de cuero y oro.

Tocaba su cabeza, de amplia y pensativa frente, un rico lienzo sirio bordado

con hilos de colores, ceñido con corona de metal a la manera egipcia y cuyos

paños laterales caían en forma simétrica sobre sus anchos hombros.

La puerta tardaba en

abrirse y el hombre daba muestras de creciente impaciencia. De vez en cuando

volvía la cabeza a un lado y a otro, frunciendo el ceño en la semiobscuridad

que antecede al amanecer, en tanto oteaba a lo largo de los caminos de acceso

al Templo, como si temiera ser descubierto.

Por fin rechinaron los

goznes de hierro, la puerta se abrió pausadamente, y el visitante entró tras un

mudo ademán hospitalario del más joven de los sacerdotes de Ptah.

Dio el misterioso

visitante unos pasos hacia el interior y, franqueado el umbral, se detuvo sin cambiar de postura.

Cuando el sacerdote hubo

corrido el cerrojo de la puerta, acercó con interés su candil de aceite y

resinas perfumadas al desconocido, mirándole de arriba abajo. Luego, díjole:

¿Qué quieres de los

siervos de Ptah?.

Con voz varonil y segura

aunque levemente velada por la emoción, respondió el recién llegado:

— Soy portador de una

ofrenda preciosa, la más grata a mi corazón.

Fiel a la llamada del Sumo

Sacerdote, os traigo a mi hijo recién nacido. Es para mí una honra altísima

ofrecerlo a vuestro superior cuidado, para el servicio del dios.

El joven sacerdote lanzó

una exclamación de júbilo. Dejó en seguida en el suelo el candil metálico,

levantó ambos brazos con las palmas de las manos de frente, y se inclinó con

reverencia ante el desconocido. Luego, sin decir palabra, desapareció por el

fondo en tinieblas de la estancia.

El visitante permaneció

inmóvil, de pie, mirando en la dirección por donde había desaparecido el

sacerdote.

El recién llegado lo vio

avanzar alto y majestuoso, con su larga barba cana cortada en punta y su alba

túnica hasta los pies, sujeta a la cintura con una simple faja amarilla.

Al llegar frente a él, el

joven lampadóforo se hizo a un lado.

Sonriendo y con los ojos

iluminados, el Hierofante se dirigió al recién llegado con estas palabras:

— ¡Bienvenidos seáis, tu y

el ser que has engendrado por la voluntad de los dioses!.

Los ojos relucientes del

anciano se fijaron acto seguido en el tierno envoltorio que sostenía el anónimo

visitante, y levantando con manos temblorosas una punta del velo que lo cubría,

añadió:

— ¿Cuándo sellaron los

astros su primer vagido?.

— En la media noche del

día de la luna llena — contestó el aludido, inmóvil como una estatua.

— ¡Es el esperado! —

susurró el Hierofante, como hablando consigo mismo, con voz que era al mismo

tiempo suspiro. Y dirigiéndose al hombre ¡Sea tres veces bendito, ya que un día

ha de ser “Tres Veces Grande”!.

Levantó entonces en

actitud de agradecimiento y loa los brazos, con las palmas de ambas manos

abiertas al cielo, y añadió cerrando los ojos, como si concentrara en la acción

de gracias todas las fuerzas de su ser:

— En nombre de la Madre

Isis que lucía, en su plenitud en el cénit celeste, ¡sea bendito!.

Dirigióse luego hacia

occidente, con las palmas de las manos de frente y prosiguió ceremoniosamente:

— En nombre de Apis, el

Toro sideral que preside la Era que comienza, ¡bendito sea!.

Volvióse acto seguido cara

a oriente y añadió:

- En nombre de la zodiacal Serpiente, el Uraeus secreto, ¡que su bendición sea tuya!.

- En nombre de la zodiacal Serpiente, el Uraeus secreto, ¡que su bendición sea tuya!.

Finalmente, dobló su

cuerpo, con las palmas de las manos dirigidas a la tierra y con voz gravé y

profunda, invocó:

— En el nombre de Osiris,

el Sol Nocturno, señor de los Misterios, ¡te bendigo!.

Avanzó entonces dos pasos

en dirección al desconocido tendiendo hacia

él los brazos, en actitud de súplica y requerimiento, sin decir palabra. El hombre,

depositó en ellos suavemente el precioso envoltorio.

— Desde hoy — dijo el

anciano — tu hijo se halla bajo la custodia de esta sagrada comunidad.

Velaremos por su crecimiento externo e interno. Tu generosa acción, tu

renuncia, son una ofrenda inapreciable al presente y al futuro del mundo. ¡Que

los grandes dioses premien a ti y a su madre, la Santa primogenitora del

Enviado!.

Las puertas del Templo se

volvieron a abrir lentamente. El hombre avanzó unos pasos, levantó la faz y sus

ojos negros, grandes y rasgados, se posaron un buen rato sobre el sol alado que

orlaba la piedra del dintel de entrada.

A la temprana luz del día,

pudo ver entonces el Hierofante lucir en ellos dos grandes lágrimas. Era el

precio humano de la renuncia definitiva al hijo recién nacido.

El anciano depositó entonces

la dulce carga en los brazos del joven sacerdote y dirigiéndose al desconocido,

sacó de su dedo índice una gran sortija de oro formada por un ágata labrada,

rodeada de diamantes y rubíes incrustados, y se la entregó, en tanto le decía:

— Tómala. Es el talismán

del dios. Tu le diste el germen. Tu esposa la materia. Osiris el espíritu. A

través de él, la protección divina se cernirá siempre sobre tu hogar.

El hombre tomó la sortija

y la colocó en el índice de su diestra y puso ésta en señal de reconocimiento

sobre su pecho, en tanto bajaba la cabeza ante el anciano sacerdote.

Después, avanzó decidido

hacia la gran puerta y traspuso el umbral. Al emprender el sendero de retorno

al hogar, el primer rayo de sol se posaba sobre la faz misteriosa de la Esfinge.

Aquel día, toda la

comunidad se hallaba en pie desde la hora del alba. Corrió la nueva y todos los

sacerdotes se habían congregado en la gran sala hipóstila del Templo, ante el

altar de las consagraciones, en torno al anciano Hierofante.

Un estremecimiento de

emoción invadió todos los pechos cuando éste depositó suavemente la dulce carga

que llevaba, sobre el ara redonda y procedió a quitar las envolturas que

cubrían al niño.

Un grito de admiración

resonó en todas las gargantas después que el Sumo Sacerdote hubo reconocido

minuciosamente, en el cuerpecito desnudo, los siete signos de la perfección.

Sonriendo triunfalmente,

lo alzó en sus brazos y lo fue mostrando a cada uno de los sacerdotes presentes

para tal comprobación, en tanto el pequeño, ya despierto, agitaba sus diminutos

miembros al aire perfumado del lugar.

Con mal reprimida

satisfacción, iba murmurando el anciano:

Obedeciendo al ritual de

la hora, dos sacerdotes ayudantes abrieron pausadamente la gran puerta

principal del Templo, que daba al oriente.

Un rayo de sol atravesó

casi horizontalmente la sagrada estancia y se posó sobre el gran disco alado de

oro bruñido, que presidía el altar, en tanto, procediendo de un lugar

desconocido, sonaban, templados al tenor de las notas astrales, los tubos de

bronce de la diaria anunciación de la visita del Padre que estremecían el aire

con extrañas resonancias mágicas.

El Hierofante levantó en

sus brazos al pequeño hasta la luz del sol y su pequeña silueta gesticulante se

perfiló en suave sombra sobre el disco áureo bañado de sol.

Con voz algo gangosa por

la emoción que lo embargaba, dijo:

— A ti lo consagro, ¡Oh

Sol! y al dios, tu imagen, señor del gran país de Egipto. Apadrinado

solemnemente por la comunidad de tu templo, que te adora, le pongo por nombre,

Thot-Hermes, “El que guía hacia la Luz”. Haz, ¡Oh Padre! que pueda cumplir tan

alto destino y que las humanidades futuras pronuncien con reverencia este

nombre.

Por el aula enorme del

Templo de Ptah, llena de misteriosos ecos, resonó entonces como manifestación

de gozo irreprimible, esta palabra repetida por múltiples lenguas reverentes y

enternecidas:

“Thot-Hermes...

Thot-Hermes...Thot Hermes...”.

ADOLESCENCIA

En el vasto recinto amurallado, rodeado de bosques de acacias y de palmeras que ocupaba el Templo del dios Ptah, creció Hermes bajo la vigilancia y los solícitos cuidados de los sacerdotes que constituían aquella comunidad.

Aunque sujeto en cierto

modo, desde su tierna infancia, a las disciplinas preconizadas por sus ayos y

maestros, no faltaban al joven Hermes, simultaneados con sus estudios, recreos

y expansiones propios de su edad.

Sus infantiles juegos

tuvieron por escenario los remansos del Nilo poblados por gansos acuáticos, por

mansos y esbeltos ibis y diversas aves canoras de plumajes multicolores.

A menudo, frecuentaba en

sus juegos el muchacho las proximidades del llamado Muro Blanco que, no lejos del

Templo, cerraba con unos cortados montes calcinados el árido Desierto de Libia,

cerca del cual se alzaba la mole gigantesca de la Esfinge.

Gustaba especialmente

Hermes de navegar por el río, siempre bajo la vigilancia de uno de los

sacerdotes pedagogos y, de pie en un breve esquife, remar activamente aguas

arriba con un solo remo, manteniendo el equilibrio con sus fuertes piernas

desnudas sobre su liviana embarcación.

Cuando en los meses de

otoño el agua bajaba clara y mansa, sin perceptibles ondas, algunas veces se

aventuraba navegando hasta una islita cercana que dilataba entonces sus orillas

sobre el río bajo.

En este breve oasis

poblado de palmeras de dulce y dorado fruto; gozaba Hermes de la soledad y de

la vasta contemplación de las perspectivas.

Empinado en la palmera más

alta, oteaba desde allí, enmarcado por las finas palmas cimbreantes, a lo lejos, la

vista prodigiosa del Delta, hasta el mar de un intenso azul uniforme, donde

desembocaba el río dividido en múltiples brazos.

Allí aprendió el

inquiridor muchacho la difícil lección de observar, de oír y de contemplar. El

suave rumor del río era como una música de fondo para sus acostumbradas

soledades meditativas. Sobre él, los pájaros melodiaban sus diversos trinos,

croaban al atardecer las ranas del color del río y el dilatado graznido de los

ibis que pululaban por las orillas en busca del ansiado sustento, ponía una

nota única y esporádica de percusión extraña, sobre la dulce sinfonía del

paisaje.

Allí se saturaba de sol,

de aire, de lluvia. Sobre la hierba y el limo se tendía a veces para contemplar

las caravanas fantásticas de las nubes del oriente que coronaban los Montes

Arábigos, o el cielo amarillo-dorado, liso y sin nubes, de transparencias

únicas, del poniente, en la hora inefable del anochecer egipcio.

Otras veces emprendía

caminatas de exploración por los arenales de allende las dunas del Muro.

Blanco, fortaleciendo sus piernas, ya que había zonas en las que sus pies se

hundían hasta los tobillos en la fina arena donde el viento levantaba a menudo

polvorientas tolvaneras que hacían dificultoso el avance a pie, velando todas

las perspectivas.

Pero esas frecuentes

correrías y aquellos explayes contemplativos no alteraban sus horas dedicadas

al tenaz y metódico estudio, bajo la experta guía de los sacerdotes

especializados en las diversas asignaturas.

Hermes fue, desde temprana

edad, un prodigio de inteligencia. Poseía una sagacidad sin límites para la

profundización de los temas más arduos y acosaba siempre a preguntas a sus

maestros sobre los más difíciles temas de la enseñanza.

Por ello le fueron abiertos,

a poco de rozar la adolescencia, los archivos del saber secreto, los viejos

papiros que contenían las recetas médicas y los axiomas sabios. Pero lo que más

sugestionaba a Hermes eran la ciencia astronómica, la matemática del Universo y

el misterio del más allá de la vida y de la muerte.

Allí aprendió no sólo la

sabia escritura de los jeroglíficos, el dibujo y la pulcra grafía policromada

que su mano hábil grababa sobre las finas hojas del papiro, sino las reglas de

la geometría y los módulos secretos de la arquitectura, basados en las leyes

físicas, matemáticas y astronómicas.

La historia lo cautivaba.

De ella desentrañaba la lección de sabiduría y cada experimento evolucionario y

cíclico, de acuerdo con los ritmos de las épocas zodiacales. En conexión con

tales ciclos, le encantaba estudiar su relación con las etapas geográficas y

geodésicas a causa de los grandes fenómenos y transformaciones cósmicas que

periódicamente cambiaban la faz del planeta, como cambiaban las condiciones

materiales y psíquicas de las sucesivas humanidades.

Sus preguntas requerían

cada vez mayor contenido de conocimiento en sus profesores. Y cuando las respuestas de

éstos no satisfacían sus crecientes ansias de saber, recurría al que era fama

que “todo lo sabía”: el anciano Hierofante.

Así crecía Hermes; sano,

inteligente y hábil, puro de cuerpo y mente. En aquel medio culto, amparador y

afectivo de la comunidad religiosa del templo, transcurrieron la infancia y la

primera juventud del que había de ser más tarde, artífice y mentor de la nueva

etapa cíclica de civilización en el país de Egipto.

Al aflorar la hombría,

Hermes se habla convertido en un mozo de gallarda apostura, espigado y recio,

de proporciones armónicas y semblante de líneas correctísimas.

La expresión de sus ojos

grandes y rasgados, era indescriptible. Un poder magnético que seducía e

imponía a un tiempo, se desprendía de su mirada persistente, ahondante, que

acariciaba y dominaba a todos aquellos en quienes se posaba.

Veamos un nuevovideo de la serie dedicado en ésta ocasión a la Ley de Correspondencia:

Veamos un nuevovideo de la serie dedicado en ésta ocasión a la Ley de Correspondencia:

Sus gestos eran lentos y

firmes, como si hubieran adquirido ya la afirmación de la madurez y su contacto

era electrizante y siempre benéfico, como si se desprendiera de él un don

armonizador y revitalizante.

Con el crecimiento, su

piel cobriza había adquirido esa pátina noble y aterciopelada, de leve color de

humo, que era el orgullo de la raza egipcia, descendiente directa de la antigua

y hermosa raza atlante.

En él joven Hermes se

centralizaban la ternura y el interés de toda la comunidad religiosa de Ptah.

Sin embargo, en su fuero

interno, le parecía que, a medida que se sazonaban sus propias facultades, no

correspondía en la misma dimensión requerida, aquella constante dedicación y

afecto de sus maestros y protectores.

A medida que se

intensificaba en el joven estudiante el afán, en parte insatisfecho, de más

saber, se iba sintiendo un tanto desgajado del solícito y paternal ambiente que

a todas horas le rodeaba.

Trataba a veces de definir

la causa del impreciso desgajamiento de aquellos santos seres a quienes todo lo

debía, pero no acertaba a comprender.

Sólo el Hierofante

atisbaba las causas reales. Conocía como nadie las capacidades y las reacciones

de su ahijado y sobre todo, conocía la fundamental misión de su vida. Al

consultar los astros en el instante de su nacimiento, supo la forma en que se

desenvolverían sus facultades y las incidencias mismas de su vida, a través de

las grandes oportunidades que le depararía el destino al divino Enviado. Y al

comprobar, no sin cierta pesadumbre, que aquella poderosa individualidad

escapaba poco a poco al medio cultural y psíquico que podía ofrecerle la

comunidad, el buen sacerdote comprendió la difícil encrucijada de aquella alma

y pidió inspiración a los guías espirituales, rectores de la Era que amanecía

en el horizonte de la humanidad.

Cada vez con mayor

frecuencia, los grandes y profundos ojos negros del joven Hermes, se evadían

del límite de sus aulas, ya estrecho para sus desenvueltas capacidades y sus

ansias crecientes de evasión, como si su alma inquieta requiriera más dilatados

ámbitos de conocimiento y de experiencia.

A menudo abandonaba en

silencio sus instrumentos de labor, sus punzones y sus pinceles, los papiros

grafiados, los planos geométricos, las claves matemáticas y salía del Templo,

deambulando solo y a su sabor por los contornos.

Aquellos rodeos terminaban

siempre al ponerse el sol o ya entrada la noche, al pie del misterioso

monumento de la Esfinge.

A medida que su poder

inquisitivo crecía, su curiosidad por la enigmática efigie que patentizaba la

inmemorial edad de la civilización egipcia, aumentaba.

Obligado a reprimir, ante

el obstinado silencio de sus maestros, el constante por qué de las cosas que le

acuciaba, ¿A quién preguntar la génesis, el verdadero y total significado en el

tiempo, en el espacio y en la mente humana de aquella figura monstruosa, mitad

hombre y mujer, mitad león alado que oteaba siempre con sus profundos ojos de

piedra la salida del sol, de cara al oriente?.

¿A quién consultar?. Desde

hacía un tiempo le parecía a Hermes que hasta el anciano Hierofante “que todo

lo sabía”, eludía contestar a sus preguntas.

Avanzada la primavera, la

cinta angosta y dilatada del Nilo, reflejaba, casi inmóvil, el azul intenso y

rutilante del cielo. En sus aguas se proyectaban, fieles y nítidos, los

penachos de las palmeras cercanas, agitadas por la refrigerante brisa del

norte.

Hermes se hallaba de pie

junto a la Esfinge, quieto y mudo, mirando fijamente su enorme faz andrógina

como requiriendo al silencio revelador del atardecer, el misterio que guardaba.

La estrella nocturna,

compañera del sol, apareció en el cielo índigo, como si lo perforara desde el

remoto infinito, y se posó sobre la gigantesca frente pensativa de la pétrea

figura tendida.

Por fin su voz, pletórica

de curiosidad, hendió el silencio que le circundaba y dirigiéndose a aquel

impasible ser milenario y monstruoso, le requirió en voz alta en estos

términos:

— ¿Quién eres, extraño ser

de cabeza humana, de cuerpo leonino, de poderosas garras y poseedor de alas?.

Monumento de las edades pretéritas, ¿Qué representas, qué nos ocultas, qué

requieres de nosotros, los humanos?. ¿Qué pretendes enseñarnos?. ¿Qué enigma

entrañas que no me es posible descifrar?.

— Tu propio enigma y el

enigma del Universo. — contestó una voz grave y autoritaria, a sus espaldas.

Volvió Hermes sorprendido

la cabeza, y vio tras de sí la imponente figura del Hierofante.

— No hay pregunta que no

pueda ser contestada — añadió entonces el

sumo Sacerdote en tono más dulce y paternal al tiempo que sus labios insinuaban

una sonrisa.

— Entonces — objetó,

repuesto de su sorpresa, el muchacho, tomándole ambas manos — Entonces, ¿Por

qué callas cuando con insistente interés te requiero?.

— Hijo mío — contestó

lentamente el anciano, al tiempo que rodeaba con su brazo derecho los recios

hombros del ahijado — ¿Has atinado alguna vez a preguntarte a ti mismo: “¿Quién

soy?. ¿De dónde vengo?. ¿A dónde voy?”. ¿Has escuchado a tu propio corazón

aquietando tu mente?. En él subyace otra sabiduría que es necesario lograr. Tu

mente inquiridora pretende indagar los grandes misterios del Universo, pero...

¿Te has detenido a reflexionar sobre el misterio de tu propio ser?. Hay cosas,

hijo mío, que nadie nunca te podrá enseñar. Hay enigmas que sólo pueden ser

descubiertos por uno mismo. Como nadie puede enseñar a la fruta el secreto de

su dulzor, más que su propia normal madurez, así le llega algún día al hombre

inquiridor, sabio y puro, la interna revelación. Antes que la Naturaleza te

abra sus secretos, tienes que conocerte y abrirte a tu propia divinidad

escondida. Esto llegará para ti. Pero la fruta todavía no está madura... Ahora,

en este período de transición, tienes que completar tus estudios y

experiencias, pero no en los textos sagrados, que no guardan ya secretos para

ti, sino en el libro de la vida que todavía ignoras.

Hermes se quedó inmóvil en

el mismo lugar, reflexionando largo rato sobre las palabras del Hierofante. Después,

en completo silencio, iniciaron ambos el camino de retorno al Templo. Al

franquear su umbral, el Hierofante se detuvo, se encaró con su ahijado, y le dijo

en tono decidido:

— Mañana, antes del

amanecer, abandonarás el Templo. Ya eres un hombre, y como tal, debes conocer

toda la gama de las experiencias humanas. De lo contrario, nunca serías un ser

completo y tu misión futura requiere esa faceta para tu integridad. Antes de

adquirir el grado de superhombre, tienes que realizar un vivido examen de tu

personalidad. Te hallas bien parapetado contra los posibles peligros y

tentaciones que no dejarán de presentarse; eres sano de cuerpo y alma, te

hallas en posesión de todos los conocimientos asequibles al hombre en el

aspecto concreto, y tienes todas las habilidades. Tu conducta, a semejanza de

todos los seres ejemplares que te han rodeado hasta el presente, se halla

fundamentada en el más alto sentido de responsabilidad y en la más limpia

moralidad. Más el mundo te reserva todavía el mejor de los archivos a

desentrañar: el viviente archivo del corazón humano. Ve e investiga ese libro

sabio: la vida de los demás hombres que forman parte de ti mismo.

Entra valientemente en la

ciudad, frecuenta sus zonas luminosas y sombrías; participa de sus esperanzas y

deseos. Lucha y trabaja como los demás. Búscate en tus semejantes, y siempre

hallarás material propicio para tu propia edificación. Por cosas repugnantes

que veas, piensa siempre que en todos los seres habita la divinidad, Trata,

pues, de comprenderlos, de amarlos, de ayudarlos en una forma que no lo

parezca. Así te irás comprendiendo más a ti mismo, entrarás en posesión de

mayor saber y vendrá un día en que muchas experiencias inéditas te serán

colmadas. Entonces, cuando tu recobrado corazón te lo pida, vuelve al Templo,

tu morada, hijo mío. Y muchas puertas que ahora te son vedadas, se te abrirán,

y muchas respuestas que te son negadas, se te revelarán.

Antes de penetrar en el

interior del Templo, levantó Hermes los ojos llenos de lágrimas al sol alado

que ornaba el dintel. Luego miró al Hierofante y dijo con voz temblorosa:

— Cumpliré tu deseo;

recordaré tus recomendaciones. Seré digno de ti. ¡Qué tu pensamiento me

acompañe!.

La actitud y la estampa

del muchacho abrieron de pronto una brecha en la memoria del anciano sacerdote.

Vio de nuevo proyectada allí mismo, casi exacta, una escena semejante, ya

lejana.

Se cerraba una etapa

intermedia entre dos visiones equiparadas.

Maquinalmente, el viejo

sacerdote extrajo de su dedo índice una sortija

alargada, talismán de Ptah, y, colocándola en el índice derecho de Hermes dijo,

con voz velada por la emoción:

— Esta sortija no la

pueden llevar más que tu padre... y tú.

Hermes agachó la cabeza y

le besó la mano.

Y ambos se perdieron en la

resonante penumbra del Templo.

LAS PRIMERAS PRUEBAS

Un poco al sur del Delta, en la orilla occidental del Nilo, se extendía la rica y populosa ciudad de Menfis, capital del primero de los siete nomos o regiones en que se dividía el país de Egipto, morada a la sazón del último de los Faraones de la tercera dinastía.

Hacía tiempo que el poder

político de los reyes prevalecía sobre el ascendiente religioso en todo el

vasto y antiguo país, desde la alta Nubia sometida, hasta las mismas bocas

bajas del río y a ambos límites del mar.

Sin embargo, y merced al

influjo de una tradición más que milenaria, los monarcas egipcios querían

mantener bien sujetas las riendas de ambos poderes: el civil y el religioso.

Pero al desconectarse moralmente los últimos monarcas, de la auténtica

autoridad religiosa, habían ido degenerando poco a poco hasta convertirse en

déspotas del pueblo que gobernaban. Ya que la desmedida ambición de riqueza,

obstruye la sensibilidad y la conexión de los monarcas con la voluntad divina

que sobre todos impera sin ostentaciones.

Pero ese fragmentario y

despótico ejercicio del poder, pretendía ejercerlo el Faraón reinante con el

beneplácito de las jerarquías religiosas, al igual que lo ejercieran los

antiguos reyes divinos. Y para justificarlo, querían seguir ostentando la

dignidad de altos Iniciados en los Misterios.

Esa trasgresión de la

verdadera dignidad sacerdotal había suscitado conflictos intestinos entre la

monarquía y el cuerpo de sacerdotes, cuando la conducta de ciertos monarcas se

revelaba contraria a la moral de los principios religiosos.

Muchos Hierofantes,

amantes de la buena ley, se habían manifestado en contra de ese estado de cosas

y se habían negado a que los Faraones siguieran ostentando emblemas y

dignidades que no les pertenecían, corroyendo de esa forma, de manera

arbitraria, la más pura tradición de Egipto.

Pero esa actitud había

costado cara a más de un Sumo Sacerdote, representación legítima del dios

solar, y a toda su comunidad religiosa.

El Hierofante de Ptah de

fines de la tercera dinastía faraónica, era uno de ellos. Antes de la ascensión al

trono del Faraón reinante, había presidido las pruebas reglamentarias a que

debía someterse el pretendiente a Iniciado antes de asumir la dignidad real

como encarnación viviente del “Poder del dios solar” con que se le designaba.

Y sabía el Hierofante que

el Faraón, a pesar de su afán de ostentar el título de Iniciado en los

Misterios, había fracasado rotundamente ya en las primeras pruebas.

Sin embargo, la despótica

voluntad soberana se impuso, y al serle negados por el Sumo Sacerdote los

sagrados atributos, los arrebató a la fuerza bajo cruentas amenazas y se

proclamó a sí mismo: “Faraón regente por la voluntad divina”.

Paremos un momento oara poder ver el video correspondiente a la Ley de Vibración:

Paremos un momento oara poder ver el video correspondiente a la Ley de Vibración:

Los labios prudentes del

Hierofante de Ptah sellaron con el silencio toda legítima protesta, en bien del

país y de la comunidad, confiando en la directa y tácita intervención divina

cuando la hora fuera llegada.

Al consultar la palabra de

los astros al respecto, la esperanza en el inmediato futuro iluminó su espíritu

y le reafirmó la confianza. Se acercaban los tiempos en que la sabiduría y el

poder que iluminaron a Egipto a través de los antiguos Templos, prevalecerían

otra vez sobre el esporádico gobierno de aquellas menguadas generaciones de

reyes indignos de su sitial divino, que habían perdido por su ignorancia, su

codicia y su crueldad, la investidura que a la auténtica realeza correspondía.

Hermes apareció por la

mañana, a la hora del mercado, en la gran plaza porticada de Menfis, corazón

bullicioso de la ciudad, y deambuló un buen rato bajo los recios soportales de

granito.

Toda la plaza se hallaba a

la sazón abarrotada de compradores y de vendedores que ofrecían a voces sus

mercancías al público desde sus tenderetes transportables,

sobre mantas tendidas o en cofres y canastos

repletos.

En el centro de dicha

plaza había un pequeño estanque de pórfido bordeado de lirios en flor que

alimentaba un estrecho canal del Nilo. Una fuente lo presidía, constituida por

una piedra pulimentada de cima semiesférica, con varias bocas bajas de cobre,

de las que manaban sendos chorros de agua.

Multitud de chiquillos

chapoteaban descalzos en el estanque en aquella tibia mañana de primavera. De

vez en cuando, las palomas y los gansos se aproximaban, bebían y se deslizaban

por la superficie del estanque o bien se perdían entre los cañaverales tiernos

del regato que lo nutría.

Hermes se abrió paso entre

la multitud vociferante y afanada y contempló un buen rato la idílica escena.

Luego tendió sus dos manos hasta uno de los chorros, y agachado entre la

chiquillería, en su hueco bebió afanosamente.

Esto llenó su corazón de

gozo. Aquella multitud hormigueante que sin cesar transitaba, los pregones de

los vendedores lejanos y cercanos, los trajes multicolores, la abundancia de

frutas y verduras expuestas allí a montones, los tarros de miel de Arabia, las

tortas de maíz, los panes de trigo o de centeno, las semillas húmedas y

henchidas, las ristras de quesos tiernos, las canastas de huevos, las

alambradas tendidas de pescado seco o fresco, las medidas de arroz, los agudos

pregones sostenidos aquí y allá como un ritual profano, todo ese espectáculo

insólito y amable, era para Hermes como una modalidad nueva e ignorada de la

vida de la ciudad.

Deambuló a sus anchas por

las calles adyacentes, ávido del espectáculo, de luz y de vitalidad que a su

vista se ofrecía. Desembocó de nuevo en la plaza y se sentó sobre la recia base

de una de las columnas que sostenían los soportales, junto a una joven

vendedora de abanicos de palma coloreada y de perfumes a granel.

Desde allí se divisaba un

amplio ámbito del mercado común. Permaneció sentado un buen rato contemplando a

la bullanguera multitud.

De pronto, cortó el aire

rumoreante y apacible, el son agudo de una trompeta.

Como por encanto, aquella

humanidad vociferante guardó silencio, como obedeciendo a una consigna.

Abriéndose paso a

empujones entre el gentío, aparecieron en el centro de la plaza varios nomarcas

del nomo menfita, agentes del fisco del Faraón, precedidos por los guardias

reales armados.

Iban a cobrar los crecidos

impuestos a los vendedores, un arbitrio sin ley que agobiaba a las humildes

gentes.

A los que no podían pagar

al contado el precio exigido, por el fisco real, les incautaban las mercancías.

No valían en contra las súplicas ni las quejas. Si alguien osaba rebelarse, le

castigaban los guardias al instante, duramente. Luego, en los carros reales

arrastrados por bueyes o en las alforjas de los asnillos que formaban recua, se

amontonaba la flor de los productos usurpados, camino de Palacio.

En un rincón cercano de la

plaza, resguardada por un toldo de estera verde, exhibía una pobre anciana unos

cestos de huevos y unos tarros de frutas en arrope.

Los nomarcas se le

aproximaron y exigieron a la buena mujer con malos modos el pago del impuesto.

La mujer, presa del pánico, hurgó con mano temblorosa el menguado zurrón donde

guardaba las monedas. No alcanzaban la suma exigida.

Entonces, los nomarcas le

arrebataron las exiguas monedas de las manos y, como complemento, la cesta de

los huevos.

La anciana se puso a

gritar y a forcejear, defendiendo sus productos, protestando por aquel

vandalismo sin entrañas, sin soltar su cesta.

Los guardias hicieron

entonces uso del látigo contra la pobre anciana quien, entre golpes y

forcejeos, cayó al suelo, derribando los tarros de confituras y arrastrando

consigo la cesta de huevos que se estrellaron contra el suelo.

La gente se amotinó en

torno, vociferando indignada e insultando a los agentes y a los guardias. Estos

arremetieron contra la multitud.

Hermes, que presenció toda

la escena y experimentó todo el dolor y la protesta suscitados por aquel brutal

atropello, sintió los quejidos de la pobre anciana como si brotaran de su

propio pecho. Vio el odio y la tristeza dibujarse en los semblantes de aquellas

pobres gentes atropelladas que trabajaban desde el alba a la noche, sin comer

apenas, vistiendo pobremente, para alimentar el lujo de los vagos y la codicia

de los gobernantes.

Movido de indignación y de

conmiseración por la anciana golpeada, robada y derribada, que gemía

desgarradoramente, se adelantó y trató de levantarla en tanto le prodigaba

palabras de consuelo.

Al verlo, uno de los

guardias sacudió sobre las espaldas del noble joven, duramente, el látigo de

cuero mudado hasta hacerle brotar sangre.

No se inmutó. Sosteniendo

a la anciana con sus vigorosos brazos, se abrió paso entre el grupo de gente

que se había formado en torno, y trató de apartarla de aquella malhadada

escena. Pero la sangre manaba a borbotones de su carne lacerada y se sintió

tambalear.

Próximo a caerse con su

dolida carga, notó que unos brazos le sostenían al tiempo que perdía el

conocimiento.

Cuando volvió en sí, se

encontró tendido boca abajo sobre una mugrienta estera, en un mísero figón del

barrio más pobre de la ciudad. Un hombre vendaba, después de aplicar unos

ungüentos en las heridas, su espalda lastimada, en tanto que una mujer de

expresión bondadosa aproximaba a sus labios una vasija de espesa cerveza de

mijo de Nubia.

— Bebe, muchacho — le

dijo, al ver que abría los ojos, la mujer del figonero — Bebe. Esto te

reanimará. Tranquilízate. Mi marido conoce los mejores remedios para las

heridas. Pronto sanarás.

Hermes bebió y dio las

gracias. Con mucha dificultad se puso en pie. La espalda y el cuerpo todo, le

dolían terriblemente.

Durante tres días fue

huésped de aquella hospitalaria gente.

Cuando, ya más repuesto,

trató de pagar de su peculio los gastos ocasionados, rechazaron la oferta,

diciendo:

— Eres noble, y amas a los

pobres. ¡Qué “los dioses aumenten tu buen corazón!. Sigue tu camino en paz.

Hermes se despidió

agradecido y prosiguió sus andanzas. Atravesó aquella insalubre barriada

habitada por obreros, labradores y pescadores, muchos de ellos sin trabajo en

aquella época del año.

El hambre imperaba en la mayoría de las míseras viviendas. Enorme cantidad de niños, flacos y desnudos, exponían las pústulas de su piel al sol, entornando los ojos enrojecidos. La conjuntivitis, ocasionada por el polvo del desierto, la ardiente luz y la falta de alimentos, hacían estragos entre aquella promiscuidad de gente enferma y hacinada.